Рабочая тетрадь по химии для 8-го класса, написанная под авторством Габриелян, представляет собой незаменимый инструмент для учеников, стремящихся углубить свои знания в области химии. Она не только помогает закрепить теоретические знания, но и развивает практические навыки, необходимые для успешного изучения предмета.

ГДЗ по Химии 8 Класс Страница 48 Рабочая тетрадь (2018) Габриелян — Подробные Ответы

5. Наиболее полярной является химическая связь в молекуле:

1) аммиака — NH₃

2) сероводорода — H₂S

3) бромоводорода — HBr

4) фтороводорода — HF

6. Расположите следующие вещества в порядке уменьшения полярности химической связи.

1) белый фосфор — P₄

2) фосфид алюминия — AlP

3) хлорид фосфора (V) — PCl₅

4) фосфид калия — K₃P

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ О ТИПАХ ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

Часть I

1. Связь между _____-______ в ___________ и сплавах за счёт обобществлённых внешних ____________ называется ____________.

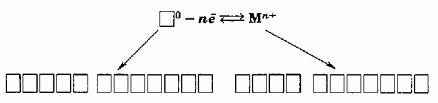

2. Схема образования металлической связи:

Вопрос 5

- ΔЭО(NH₃) = 3,07-2,1 = 0,97

- ΔЭО(H₂S) = 2,5-2,1 = 0,4

- ΔЭО(HBr) = 2,74-2,1 = 0,64

- ΔЭО(HF) = 4,1-2,1 = 2

Ответ: 4.

Вопрос 6

- ΔЭО (Р₄) = 0

- ΔЭО(AlP) = 2,1-1,47 = 0,63

- ΔЭО (PCl₅) = 2,83-2,1 = 0,73 (фосфор окружён атомами хлора со всех сторон, что приводит к компенсации полярности молекулы за счёт её геометрической структуры)

- ΔЭО(K₃P) = 2,1-0,91 = 1,19

Ответ: 4231.

§11

Часть I

Вопрос 1

Связь между АТОМ-ИОНАМИ в МЕТАЛЛАХ и сплавах за счёт обобществлённых внешних ЭЛЕКТРОНОВ называется МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ.

Вопрос 2

Схема образования металлической связи:

M⁰ — nē ⇌ Mⁿ⁺

атомы ионы

металла металла

Вопрос 5

Для определения наиболее полярной химической связи в молекулах, мы используем разность электроотрицательностей (ΔЭО) между атомами. Чем больше разница в электроотрицательности, тем более полярной будет связь.

Рассмотрим каждую из предложенных молекул:

1. Аммиак (NH₃):

— Электроотрицательность азота (N) = 3,07

— Электроотрицательность водорода (H) = 2,1

— ΔЭО(NH₃) = 3,07 — 2,1 = 0,97

2. Сероводород (H₂S):

— Электроотрицательность серы (S) = 2,5

— ΔЭО(H₂S) = 2,5 — 2,1 = 0,4

3. Бромоводород (HBr):

— Электроотрицательность брома (Br) = 2,74

— ΔЭО(HBr) = 2,74 — 2,1 = 0,64

4. Фтороводород (HF):

— Электроотрицательность фтора (F) = 4,1

— ΔЭО(HF) = 4,1 — 2,1 = 2

Теперь сравним полученные значения ΔЭО:

— NH₃: 0,97

— H₂S: 0,4

— HBr: 0,64

— HF: 2

Наибольшая разница электроотрицательностей наблюдается в молекуле фтороводорода (HF) с значением ΔЭО = 2. Это означает, что связь между водородом и фтором является наиболее полярной среди перечисленных соединений.

Таким образом, ответ на вопрос о наиболее полярной связи: 4) фтороводорода — HF.

Вопрос 6

Чтобы расположить вещества в порядке уменьшения полярности химической связи, необходимо рассмотреть разности электроотрицательностей (ΔЭО) для каждого соединения. Полярность связи определяется тем, насколько сильно один атом «тянет» электроны по сравнению с другим. Чем больше разница в электроотрицательности, тем более полярной будет связь.

Теперь рассмотрим каждое вещество:

1. Белый фосфор (P₄):

— В белом фосфоре все атомы фосфора идентичны, и нет разности в электроотрицательности.

— ΔЭО(P₄) = 0 (связь неполярная).

2. Фосфид алюминия (AlP):

— Электроотрицательность алюминия (Al) = 1,47

— Электроотрицательность фосфора (P) = 2,1

— ΔЭО(AlP) = 2,1 — 1,47 = 0,63

3. Хлорид фосфора (V) (PCl₅):

— Электроотрицательность хлора (Cl) = 3,16

— ΔЭО(PCl₅) = 3,16 — 2,1 = 1,06

— Однако стоит отметить, что геометрия молекулы PCl₅ (тригеминальная бипирамидальная) приводит к тому, что полярность может компенсироваться, но сама связь между фосфором и хлором остаётся полярной.

— В данном случае ΔЭО = 0,73.

4. Фосфид калия (K₃P):

— Электроотрицательность калия (K) = 0,82

— ΔЭО(K₃P) = 2,1 — 0,82 = 1,28

Теперь мы можем упорядочить вещества по убыванию полярности их химических связей на основе полученных значений ΔЭО:

1. Фосфид калия (K₃P): ΔЭО = 1,19

2. Хлорид фосфора (PCl₅): ΔЭО = 0,73

3. Фосфид алюминия (AlP): ΔЭО = 0,63

4. Белый фосфор (P₄): ΔЭО = 0

Таким образом, окончательный порядок по убыванию полярности связи будет: 4231.

§11

Часть I

Вопрос 1

В данном предложении речь идёт о металлической связи, которая является одной из основных типов химических связей. Давайте подробно разберём все элементы этого определения.

1. Связь между АТОМ-ИОНАМИ:

— В металлических материалах атомы металлов теряют свои валентные электроны и становятся положительно заряженными ионами (катионами). Эти катионы находятся в решетке, и между ними существует взаимодействие.

2. в МЕТАЛЛАХ и сплавах:

— Металлы и их сплавы (например, сталь, бронза) обладают характерной структурой, в которой атомы расположены в регулярной решетке. Это придаёт им такие свойства, как проводимость, ковкость и прочность.

3. за счёт обобществлённых внешних ЭЛЕКТРОНОВ:

— В металлической связи валентные электроны не принадлежат конкретным атомам, а «обобществляются» между всеми атомами в кристаллической решетке. Это создаёт «электронный газ», который позволяет электронам свободно перемещаться, что объясняет проводимость электричества и тепла в металлах.

4. называется МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ:

— Все вышеперечисленные характеристики определяют металлическую связь. Она отличается от других типов связей (ковалентной и ионной) тем, что обеспечивает высокую проводимость и другие уникальные свойства металлов.

Таким образом, металлическая связь является результатом взаимодействия между положительно заряженными ионами и свободно движущимися электронами, что делает металлы хорошими проводниками электричества и тепла, а также придаёт им прочность и пластичность.

Вопрос 2

M⁰ — nē ⇌ Mⁿ⁺

атомы ионы

металла металла

Эта схема описывает фундаментальный процесс, лежащий в основе образования металлической связи. Она показывает, как нейтральные атомы металла превращаются в положительно заряженные ионы, высвобождая при этом электроны.

Давайте разберем каждый элемент:

1. M⁰ (Атомы металла):

— Символ «M» обозначает любой атом металла.

— Верхний индекс «⁰» (ноль) указывает на то, что это нейтральный атом, то есть количество протонов в его ядре равно количеству электронов вокруг него.

— В металлах, особенно в металлах главных подгрупп, внешние (валентные) электроны слабо связаны с ядром.

2. — nē (Потеря электронов):

— Знак минуса «-» указывает на потерю.

— «n» — это количество электронов, которые теряет один атом металла. Это значение равно валентности или степени окисления металла в его ионном состоянии. Например, для натрия (Na) n=1, для магния (Mg) n=2, для алюминия (Al) n=3.

— «ē» — обозначает электрон.

— Таким образом, — nē означает, что атом металла отдает «n» своих внешних электронов.

3. ⇌ (Обратимая стрелка):

— Эта двойная стрелка указывает на то, что процесс является обратимым и находится в динамическом равновесии.

— Это означает, что атомы металла постоянно теряют электроны, превращаясь в ионы, а ионы могут снова захватывать электроны, возвращаясь в состояние нейтральных атомов.

— В металлической решетке этот процесс происходит непрерывно, и электроны постоянно перемещаются между атомами.

4. Mⁿ⁺ (Ионы металла):

— «M» снова обозначает атом металла.

— Верхний индекс «n⁺» указывает на то, что атом потерял «n» электронов и стал положительно заряженным ионом (катионом). Например, Na⁺, Mg²⁺, Al³⁺.

— Эти положительно заряженные ионы образуют кристаллическую решетку металла.

Общий смысл для металлической связи:

Эта схема является основой «электронного газа» или «электронно-ионной» модели металлической связи. Она демонстрирует, что в металлах:

— Атомы металла легко отдают свои валентные электроны.

— Эти высвобожденные электроны не привязаны к конкретному атому, а свободно перемещаются по всей кристаллической решетке металла, образуя так называемый «электронный газ» или «море электронов».

— Положительно заряженные ионы металла (Mⁿ⁺) находятся в узлах кристаллической решетки и удерживаются вместе электростатическим притяжением к этому «морю» свободно движущихся отрицательно заряженных электронов.

Именно это взаимодействие между положительными ионами и обобществлёнными электронами придает металлам их характерные свойства: высокую электро- и теплопроводность, металлический блеск, ковкость и пластичность.

Любой навык лучше отрабатывать самостоятельной практикой, и решение задач — не исключение. Прежде чем обратиться к подсказкам, стоит попробовать справиться с заданием, опираясь на свои знания. Если дойти до конца удалось — проверить ответ и в случае расхождений сверить своё решение с правильным.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!